Radiohobby Forum

Вы не вошли.

- Темы: Активные | Без ответа

Объявление

Внимание! Почта в доменах Яндекс и Mail.ru не будет работать в профилях форумчан, из-за введённых правительством Украины санкций против этих компаний. Всем, кто ранее использовал подобную почту, для сохранения прежней функциональности форума, рекомендуется её поменять.

Огромная просьба, заливать тематические картинки и файлы в личные файловые каталоги на форуме, чтобы они не потерялись, со временем!

Ссылка "Загрузки" находится справа внизу формы набора сообщения.

Подписка на журнал "Радиохобби" прекращена. Подробности. Форум же - продолжает свою работу.

Страницы 1

#1 08.08.2025 19:56:13

- Омельян

- Всегда

- Откуда: Poltava,UA.

- Здесь с 23.07.2007

- Сообщений: 2,152

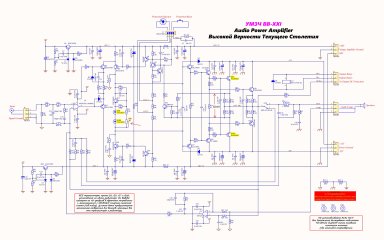

УМЗЧ ВВ XXI схема

Выкладываю схему. Вроде ещё её не было. Нашел на вражеском сайте, как ни странно.

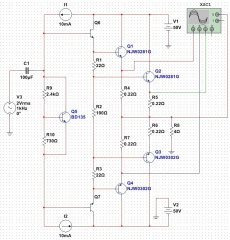

Суть данного режима работы выходного каскада в том, что есть две пары выходных транзисторов: одна из них (Q1 и Q4), работает в классическом режиме класса AB, с классическим значением тока покоя 40 - 150 мА, вторая пара (Q2 и Q3), работает в режиме класса C.

В режиме C, также как и в режиме B, усилительный элемент воспроизводит только положительные, либо только отрицательные входные сигналы. Однако, в отличие от режима класса B, угол проводимости усилительного элемента равен не 180°, а чуть меньшему значению угла.

Для чего это нужно и как это работает - Сухов ранее рассказывал неоднократно, за подробностями к нему, но кратко расскажу еще раз, конкретно на своем примере.

В классическом классе АВ до некоторого, малого значения выходной мощности (заданного величиной тока покоя выходного каскада), в усилении выходного тока участвую сразу два выходных транзистора (верхнего и нижнего плеч), благодаря чему крутизна преобразования удваивается. Но как только мгновенное значение выходной мощности превышает некоторое значение, транзистор противоположного плеча полностью закрывается и в усилении тока участвовать перестает из-за чего крутизна преобразования скачкообразно снижается вдвое. Весь сыр-бор ради того, чтобы сделать крутизну преобразования одинаковой во всем диапазоне выходных мощностей. Для реализации этого плана вводится вторая, вспомогательная пара выходных транзисторов, которая при малых значениях выходной мощности в работе выходного каскада не участвует, но как только транзистор противоположного плеча закрывается, дополнительный транзистор включается в работу (момент включения дополнительной пары подстраивается резисторами R1, R2, R3). Этим достигается то, что в усилении тока всегда участвует два транзистора, поэтому крутизна преобразования всегда остается постоянной.

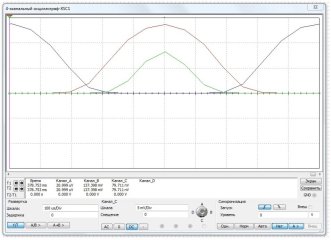

Выше показана схемная реализация такого выходного каскада моего авторства (не знаю как именно оно сделано у Сухова, возможно, что точно так же), а на осциллограмме ниже показан принцип работы выходного каскада, работающего режиме класса AB+C

Из осциллограммы видно, что когда нижний транзистор начинает закрываться (ток через него падает почти до нуля), начинает открываться вспомогательный верхний транзистор и проводить ток. Вспомогательный транзистор открывается и закрывается чуть раньше, чем основной транзистор того же плеча - работа в классе C.

Скачать модель выходного каскада AB+C для NI Multisim 14 и самостоятельно с ней поиграться вы можете по данной ссылке - disk.yandex.ru/d/7NWPPAo0CJ4A2g

Недостатки данного решения:

Необходимо четное количество пар выходных транзисторов (минимум две). Причем половина пар выходных транзисторов работает в пол силы из-за чего удвоение количества выходных транзисторов не приводит к пропорциональному увеличению возможной выходной мощности или нагрузочной способности выходного каскада.

Казалось бы, в качестве вспомогательной пары можно использовать менее мощную пару - хрен там. Для правильного согласования работы основных и вспомогательных пар транзисторов, необходимо применять транзисторы одной модели, иначе точного согласования не добиться и вся работа насмарку.

Для точного согласования работы основных и вспомогательных пар транзисторов, необходим подбор экземпляров транзисторов в железе по многим параметрам (транзистор-тестером это сделать не получится), а также корректировка некоторых номиналов резисторов. В симуляторе это сделать не сложно, а вот в реальной жизни весьма не просто и затратно.

И самое главное. Без точного согласования (которое в реальной жизни, а не в симуляторе, будет выполнить очень сложно), все эта возьня теряет всякий смысл. Вместо стабильной передаточной характеристики во всем диапазоне мощностей, местами можно получить утроенную крутизну преобразования (при наличии двух пар), а при наличии большего числа плохо согласованных пар - и того хуже, из-за чего, вместо одной небольшой ступеньки, в классическом классе АВ, получим две, три и более ступенек разнесенных во времени. В реальной жизни от такого решения вреда окажется больше, чем пользы.

Даже если потратив кучу сил, времени и денег, удастся идеально согласовать работу основных и вспомогательных пар выходных транзисторов и получить от этого какой-то выигрыш в технических характеристиках усилителя по приборам, для человеческого слуха это абсолютно ничего не даст (тем более, когда слушателю за 60 и слух значительным ухудшен в силу его возрастных изменений), поскольку и без подобных ухищрений, электронные усилители по своим параметрам давно превзошли возможности акустических систем и человеческого слуха. То есть, разница даже если и будет, то вы все равно ее не услышите.

Именно из-за перечисленных недостатком данное решение не применялось на практике (на самом деле применялось - об этом чуть дальше), не было никому интересно и поэтому не патентовалось, но Сухов решил ухватится за эту тему и стать "первым".

Отредактировано Омельян (08.08.2025 20:06:34)

«...Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут»

М.А.Булгаков

Вне форума

#3 09.08.2025 07:59:39

- pantelei4

- албанец

- Откуда: Мелитополь

- Здесь с 09.12.2005

- Сообщений: 5,246

Re: УМЗЧ ВВ XXI схема

Думаю размазать по времени момент переключения проще, не нужно точной настройки и спектр коммутационных искажений укоротит.

Изменение крутизны будет на четверть, оос легче отработать. Обе пары будут с разным током покоя, нужно выбрать оптимальное соотношение.

Вне форума

Страницы 1

- Сейчас в этой теме пользователей: 0, гостей: 1

- [Bot] ClaudeBot

[ Сгенерировано за 0.072 сек, 7 запросов выполнено - Использовано памяти: 611.6 Кбайт (Пик: 661.97 Кбайт) ]